致云雀教案自我反思

有点困惑《云雀》一文以诗一样的语言歌颂赞美了法国国鸟云雀的乐天、勇敢精神,文本语言很美,也倾注了作者对国鸟云雀的深厚感情,极富感染力。但,细心的人会发现,法国现在的国鸟不是云雀,而是公鸡。这个问题如果课上不明确,课外知识积累不多的六年级学生可能就会根据课文认定云雀就是法国国鸟,而这在现在说来就是错误的知识;如果给学生指出,云雀现在不是法国国鸟了,会不会使学生对文本产生异样的情绪,从而影响对文本语言和思想感情的理解呢?思来想去,我觉得知识、信息还是应以准确为主,所以还是要明确,但什么时候,以怎样的方式来明确能取得最佳的效果呢?困惑!

有点得意经过反复考虑,终于设定了一个环节:在导入新课时,用几幅国鸟的图片,配以相应的.“某某国国鸟”的文字说明,在云雀的说明中我加了几个修饰语:“曾被古老的法国高庐人尊为国鸟”,“高庐”就地域作限制,表明是高庐地区,与现在的法国区域相区别,“古老”就时间作限制,表明是以前,非现在;“曾”对状态作限定,表明是曾经,与“现在”相别。这样的引导使学生易于明白:本文是特定时间、地域的产物,从而为后面理解文本打下基础。另外,这本身也是一种语文能力的训练:引导学生关注语言中修饰限定成分的作用。既解决了矛盾,又训练了学生的语文能力,这个环节的设计和课堂上的引导效果让我有点得意。

相关内容

-

与妻书美在何处

与妻书美在何处,,《与妻书》是一曲人间至情的绝唱。在这封非同一般的遗书里,林觉民反复倾诉了“吾至爱汝”又“忍舍汝而死”的道理,读后令人心魂为之摇荡,获得不同寻常的美的享受。《与妻书》气势纵横捭阖,情理浑然交辉,既披肝沥胆又扣人心弦,给人以亲切的感染、有益的陶冶。《与妻书》的语言美不胜收,既有鲜明的个性色彩,又挥洒自如,体现出林觉民驾驭语言的深厚功力。综观全文,《与妻书》的语言美主要有和谐美、洗练美...

-

桂花雨试讲稿10分钟

桂花雨试讲稿10分钟,,教材解读:本文是一篇语言优美的散文,文中弥漫着作者淡淡的思乡情绪和对故乡生活美好的回忆。课文以"桂花雨"为题引起人们很多美好的遐想。作者文笔清新、自然,感情丰富、真挚,全文充盈着桂花香。其中"摇花乐"抒发了作者对童年生活的怀念之情,这既是课文内容的重点,也是教学的重点。这些情感应通过有感情的朗读,用适当的语气、语调表达出来,教师可作适当的示范。母亲对故乡的怀念是本文的难点,...

-

打开天窗打一成语

打开天窗打一成语,,在和朋友相聚的时候,朋友之间总会有一些娱乐项目,除了一些比较常见的唱歌跳舞之类的娱乐项目之外,还有语言娱乐形式的项目,比如猜谜语,猜谜语这种娱乐形式还是蛮有趣的。打开天窗打一成语的谜底是什么呢?谜底是同日而语。通常我们会说打开天窗说亮话,从字面上理解也就是打开天窗之后,面对着同样一个太阳,说亮话也就是相互交谈。同日而语这个谜底从字面上理解就是同样一个太阳下交谈。通常在猜这样谜语...

-

劝学吾尝终日而思矣不如须臾之所学也

劝学吾尝终日而思矣不如须臾之所学也,,《劝学》中“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”意思是我曾经整天思索,却不如片刻学到的知识多。《劝学》是战国时期思想家、文学家荀子创作的一篇论说文,是《荀子》一书的首篇。这篇文章分别从学习的重要性、学习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面而深刻地论说了有关学习的问题,较为系统地体现了荀子的教育思想。全文可分四段,第一段阐明学习的重要性,第二段说明正确的学习态度...

-

人物描写一组500

人物描写一组500,,读后感:《红楼梦》不知震撼了多少人的心灵,不知催下了多少人的眼泪,也不知激起了多少作家的灵感。曹雪芹以什么样的手段、怎样把这些活灵活现的人物形象展现出来的呢?外貌和语言的描写是最重要的两个方面。王熙凤是荣国府的“总经理”,深得“董事长”贾母和王夫人的赏识和喜爱。她办事利索爽快,诸事安排得井井有条,同时又阴险狡诈,善弄权术。她的外表“一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉……粉面含春威...

-

古文观止主要内容

古文观止主要内容,,《古文观止》是一部经典的文言散文汇编,是学习古文的经典启蒙读物。《古文观止》选录了从先秦到明朝的文章222篇,分为12卷,篇幅长短适中,每一篇选文也都非长篇巨制,易于阅读和理解,篇目和分卷比较匀称,极宜普及和流行。所选古文,以散文为主,兼收韵文、骈文。 选文丰富多彩,篇幅较短,语言精炼,便于诵读,其中不少是传诵千古的名篇。《古文观止》所选的文本,都是古代历史长河中优选下来的佳作...

-

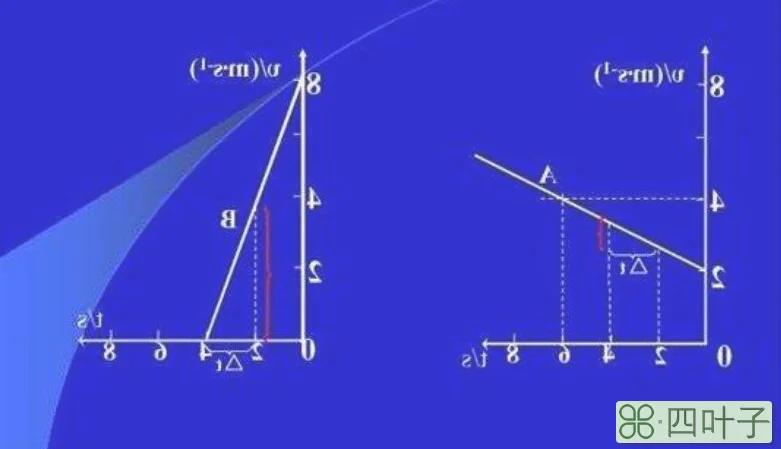

周期与角速度间的关系

周期与角速度间的关系,,在学习物理的时候,我们会接触到圆周运动的知识,其中描述圆周运动快慢的物理量有角速度,除了这个物理量之外还有线速度、转速、频率、周期,在数量关系上,周期、频率、角速度、转速、线速度相互之间都有关系,那么周期与角速度间的关系是什么呢?周期与角速度间的关系是w=2π/T。关系式中w作为角速度,角速度所表示的意思是转动的快慢,具体讲就是转动一周,所要花费时间的长短,T作为周期,周期...

-

溜索按时间顺序概括情节

溜索按时间顺序概括情节,,溜索可以分为《溜索》一文段落按照“溜索前”“溜索中”“溜索后”的叙事顺序划分文章大致结构层次,溜索前(1—9段),溜索中(10—18段),溜索后(19—25段)。《溜索》的主要内容:记叙了主人公跟随驮队的领队借溜索过怒江的故事。全文具体描绘了驮队的汉子们借溜索过怒江、赶牛上溜索以及主人公自己过溜索的过程,表现了马帮汉子沉着冷静的姿态,以及作者对马帮汉子勇敢无畏的精神的钦敬...

-

劝学高1课文

劝学高1课文,,《劝学》是战国时期思想家、文学家荀子创作的一篇论说文,是《荀子》一书的首篇。这篇文章分别从学习的重要性、学习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面而深刻地论说了有关学习的问题,较为系统地体现了荀子的教育思想。全文可分四段,第一段阐明学习的重要性,第二段说明正确的学习态度,第三段论述学习的内容和途径,第四段阐述学习的最终归宿。文章语言精练,设喻贴切,说理深入,结构严谨,代表了先秦论说...

-

冰血长津湖电影观后感

冰血长津湖电影观后感,,“千万不要忘记长津湖战场上长眠的烈士们,他们每一个人都是国之栋梁。”聆听志愿军老战士的殷切嘱托,感悟爱国英雄崇高的精神品质。获得第29届中国电影“金鸡奖”最佳纪录片奖的《冰血长津湖》,将镜头对准了志愿军老战士,通过他们情真意切的讲述,探寻抗美援朝战争中的红色印记,真实记录一段不可磨灭的战争往事。《冰血长津湖》主要记录了抗美援朝战争中,中国人民志愿军第9兵团和号称美军精锐的海...

-

赤壁赋人与万物的关系

赤壁赋人与万物的关系,,赤壁赋中写人与万物的关系的句子:苟非吾之所有/虽一毫而莫取。《赤壁赋》是北宋文学家苏轼创作的一篇赋,作于宋神宗元丰五年(1082年)作者贬谪黄州(今湖北黄冈)时。此赋记叙了作者与朋友们月夜泛舟游赤壁的所见所感,以作者的主观感受为线索,通过主客问答的形式,反映了作者由月夜泛舟的舒畅,到怀古伤今的悲咽,再到精神解脱的达观。全赋在布局与结构安排中映现了其独特的艺术构思,情韵深致、...

-

逍遥游十分钟试讲稿

逍遥游十分钟试讲稿,,一、故事导入,激发兴趣教师讲述“曳尾涂中”(楚威王拜相)的故事。讲完故事后,教师提问:庄子为什么会有如此惊人的毅力能拒绝诱惑?他到底追求怎样的精神境界?今天,就让我们一起走进《庄子》中的名篇《逍遥游》,一同感悟庄子的大智慧。二、初读文章,整体感知(一)了解作者和文章背景师请学生介绍作者,教师再进行补充:庄子(约公元前369- -前286),名周,字子休,蒙城县城东郊人。曾为漆...

-

宗教与科学的关系

宗教与科学的关系,,宗教与科学这二者不属于同一个知识层面,科学是用专业的实验数据以及事实说话,而宗教则是借用神明的理论,而笼络人心。每个国家都有属于自己的宗教,比如说佛教、伊斯兰教、基督教,不同的宗教他们的信仰都是不一样的。...

-

语文自我评价及反思

语文自我评价及反思,,一、培养主动识字的习惯语文课程标准指出:识字教学要将儿童熟识的语言因素作为主要材料,充分利用儿童生活经验,注重教授识字方法,办求识用结合,运用多种形象直观手段,创设丰富多彩的教学情境。同时,二年级识字仍是语文学习的重要任务之一。让学生识字,必须有内驱力,小学生喜欢读故事,我告诉他们要读懂这些精彩的故事,就得认识很多的字。为了培养学生主动识字的兴趣,在教学中,我根据学生的心理特...

-

赤壁赋哀吾生之须臾

赤壁赋哀吾生之须臾,,《赤壁赋》是北宋文学家苏轼创作的一篇赋,作于宋神宗元丰五年(1082年)作者贬谪黄州(今湖北黄冈)时。此赋记叙了作者与朋友们月夜泛舟游赤壁的所见所感,以作者的主观感受为线索,通过主客问答的形式,反映了作者由月夜泛舟的舒畅,到怀古伤今的悲咽,再到精神解脱的达观。全赋在布局与结构安排中映现了其独特的艺术构思,情韵深致、理意透辟,在中国文学上有着很高的文学地位,并对之后的赋、散文、...

-

五年级语文自我评价

五年级语文自我评价,,我在家尊老爱幼,经常帮爸爸妈妈做家务是家长的好孩子,邻居的好榜样。 小学五年,我学到了很多知识,思想比以前有了很大的提高,希望以后能做一个有理想,有抱负,有文化的人,为建设社会主义中国做出自己的努力。当然我也深刻认识到自己的不足,字写的不是很好,有时候做事情会只有三分钟热情,我相信只要克服这些问题,我就能做的更好。我能自觉遵守小学生守则,积极参加各项活动,尊敬师长,与同学和睦...

-

语文自我提升与评价

语文自我提升与评价,,语文课程标准指出:识字教学要将儿童熟识的语言因素作为主要材料,充分利用儿童生活经验,注重教授识字方法,办求识用结合,运用多种形象直观手段,创设丰富多彩的教学情境。同时,二年级识字仍是语文学习的重要任务之一。让学生识字,必须有内驱力,小学生喜欢读故事,我告诉他们要读懂这些精彩的故事,就得认识很多的字。为了培养学生主动识字的兴趣,在教学中,我根据学生的心理特点,充分发挥汉字本身的...

-

报任安书文言知识

报任安书文言知识,,太史公牛马走司马迁再拜言。少卿足下:曩者辱赐书,教以慎于接物,推贤进士为务。意气勤勤恳恳,若望仆不相师,而用流俗人之言。仆非敢如是也。请略陈固陋。阙然久不报,幸勿为过。仆之先人,非有剖符丹书之功,文史星历,近乎卜祝之间,固主上所戏弄,倡优畜之,流俗之所轻也。假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异?而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳。何也?素所自树立使然...